工运先驱李大钊曾在这里求学

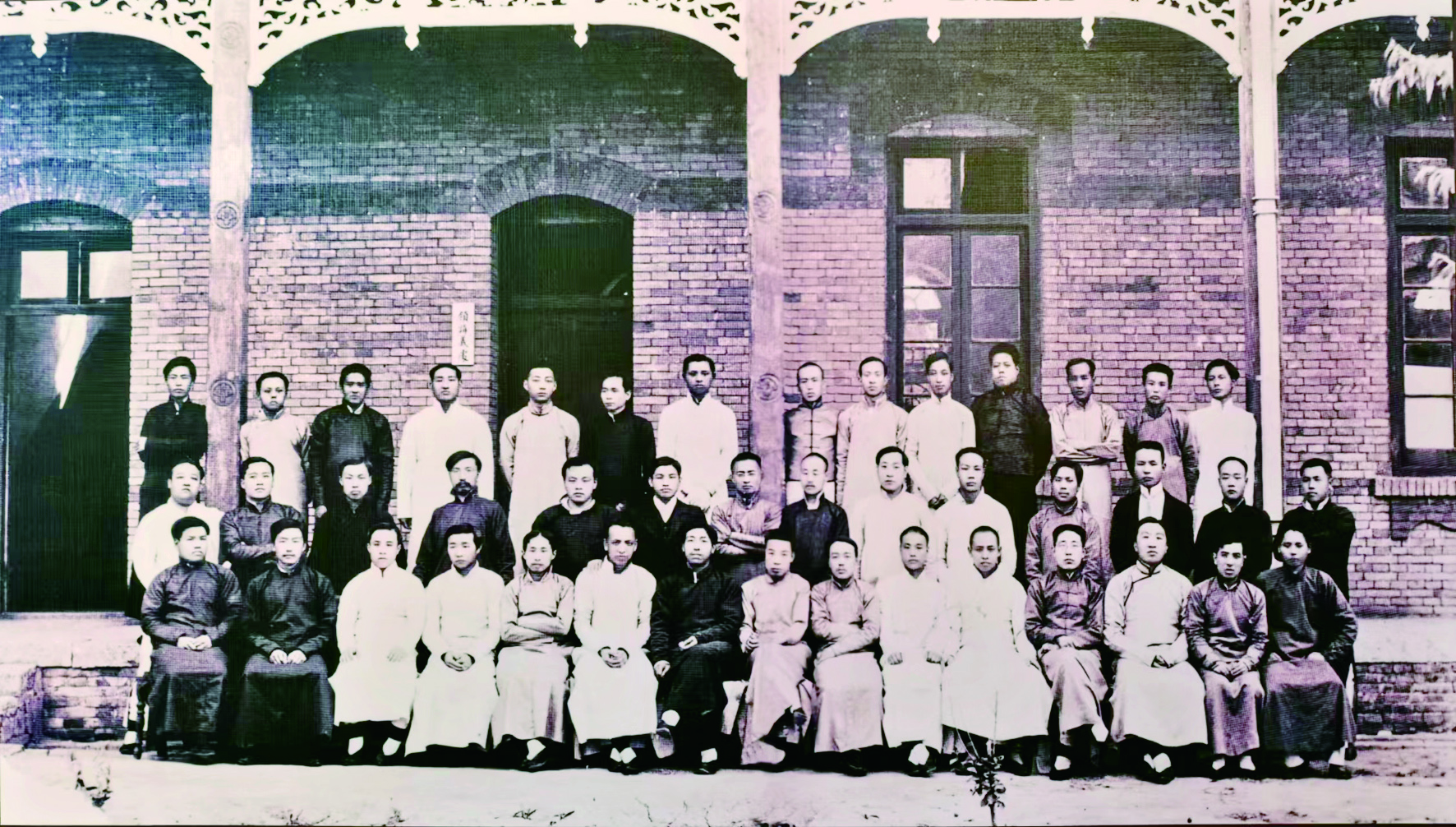

1913年,李大钊(二排左四)在北洋法政专门学校就读本科时与同学合影。

□刘昉

北洋法政学堂是中国近代史上第一家官办全日制政法专门学校,始建于清光绪三十二年(公元1906年),也称北洋法政专门学校。学校位于天津堤头村新开河的河坝之下(现河北区志成道33号),是中国共产党主要创始人之一李大钊的大学母校。

学校于1907年9月2日正式开学,学制6年(预科、正科各3年),专门培养法律和政治人才。李大钊当时考取了3所学校,但“感于国势之危迫”,放弃了北洋军医学校的医学科和长芦银行专修所的金融学,而选择北洋法政专门学校的政治经济科,成为第一届学生。

学校占地4000余平方米,规制宏大,首届招生200余人,日常管理十分严格。李大钊在此广泛接触世界进步潮流,深刻思考中国的国情、政治、民权、选举等问题。学堂因开放包容而显得“精神活泼”“运动激烈”,学生也多以“整顿国家”“恢复民族”为己任,校风高傲坚韧、崇尚气节,成为近代社会改良运动的摇篮,培养出天津工余补校创办人安体诚和于树德,与李大钊共同翻译《中国国际法论》的反袁斗士张润之等,堪称人才辈出。

在学期间,李大钊主攻政治,研读《社会契约论》《民约论》等西学典籍,修习日语、英语、法语、德语、宪法、政治学、民法、刑法、商法、财政学、工业和社会政策等25门课程,系统吸收了西方的民主法治思想,坚定了反帝反封建信念,为此后投身革命运动打下了坚实的理论和思想基础。

辛亥革命爆发,李大钊积极投身学生运动,被推举为学界请愿代表,参与向直隶府院要求立宪的政治运动。他创办了北洋法政学会和进步刊物《言治》,发表《大哀篇》《隐忧篇》《论民权之旁落》《欧洲各国选举制考》等文章,还密切关注比利时工人党同盟罢工和德国社会民主党推动的工人运动,热情讴歌民主制度,表达救国主张。

1913年李大钊以甲等成绩毕业,后东渡日本继续攻读政治学,离津时政治思想已基本成熟,归国后毅然走上了马克思主义道路。在后来的革命生涯中,李大钊多次赴津发表演说,还具体指导学生社团、工人学校以及劳动组合在津支部的建立,将天津作为其领导工人运动、实践政治理想的实验场。他曾讲到“中国北部政治运动的中心,首推天津,天津以北洋法政学校为中心”,足见天津对当时全国政治运动的影响。