- 放大

- 缩小

- 默认

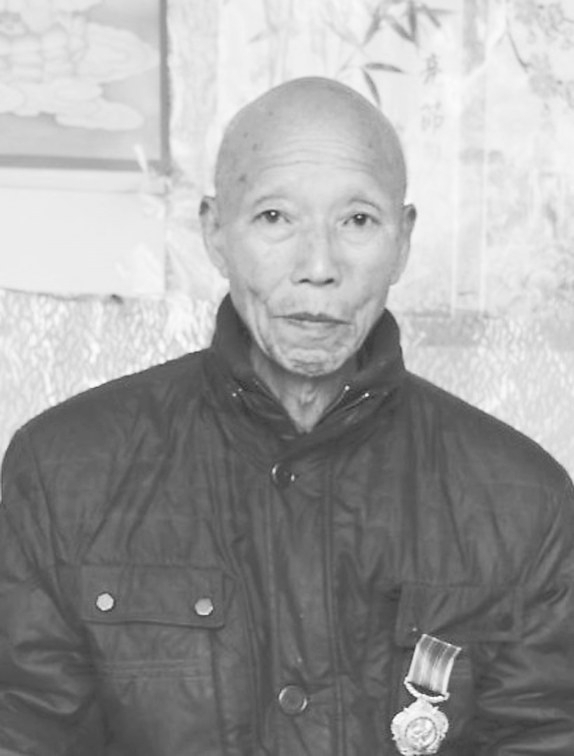

抗美援朝老兵王吉生:

战场上舍生忘死 抢救伤员47名

王吉生近照。

王吉生和战友的合影。

“歌唱吧同志们,歌唱吧亲爱的同志们,我们为胜利歌唱!我们为志愿军歌唱……”近日,我们走进冀州区褚家庄,看望抗美援朝老兵王吉生,老人高兴地将刚刚收到的抗美援朝出国作战70周年纪念章佩戴在胸前,再一次激动地唱起了这首志愿军战歌,我们的思绪也跟着老人的讲述回到了几十年前的朝鲜战场。

王吉生出生于1934年10月,今年已经86岁高龄,祖籍山西省太原市。王吉生从小就饱受战争的苦难,1937年他的父亲为了抗击日寇在忻口战役中壮烈牺牲,母亲和姐姐也早早过世。1949年4月,他在太原参军,成了解放军60军179师临汾旅537团团部的卫生员。临汾旅是一支有着光荣历史的部队,曾是全军最早被授予荣誉称号的师旅级单位。讲到临汾旅,老人又激动地唱了起来:“我们是光荣的临汾旅,勇猛顽强老传统。党教育我们不怕牺牲自己,无限忠于人民……”参军后他跟着部队参加了解放太原的战斗,太原解放后,部队向西南进军。1950年10月,部队动员战士参加抗美援朝,他踊跃报名并得到了批准。从四川灌县(今都江堰)步行到绵阳,然后从绵阳坐汽车到宝鸡,再坐火车经河北沧县(今沧州),于1951年3月18日入朝作战。

当时的朝鲜战场,条件非常艰苦,出国作战的时候,部队给每位战士配给了30斤炒面、2斤干饼和1斤牛肉干,在刚入朝两个多月的时间里只有这些食物,经常是就着雪吃炒面。衣服只有1950年发的棉服,到了夏天就把棉絮掏出来,接着穿。行军经常是在晚上,一走就是几个小时。为了防止敌军袭击,到了宿营地要挖很深的坑壕,战士们都躲进坑壕里,以免暴露目标。在部队,他担任卫生员,金城反击战后成为助理医生。主要工作是在阵地为伤员进行急救,对伤员进行简单处理后送到战地医院,对重伤员组织就地手术或者送回国进行治疗。

在朝鲜战场上,王吉生所在的部队先后参加了第五次战役、金城反击战等战役。在出国作战的两年多的时间里,他先后两次荣立三等功。第五次战役第一阶段,他们的任务是追击敌人,在追击了一段时间以后,敌人发现了他们,用飞机、大炮、榴弹炮轰炸对他们进行阻击,11班副班长腿部和胸部受伤,由于伤势严重当场牺牲,12班班长和4名战士受伤。当时天已经黑了,他和战友们连忙把受伤人员挪进防空洞里,并配合医生李元沛对伤员进行止血、包扎,等忙完以后天就渐渐亮了。这时他走到洞外观察情况,发现27军的战友正在掩埋牺牲战士的遗体,其中就有11班副班长的遗体。王吉生赶快上前说牺牲的同志是他们的副班长,27军的战士把从副班长身上卸下来的武器交给了他。医生李元沛让两名战友在原地守护受伤的战友,然后让王吉生和自己一起去追赶部队,想弄几个担架把受伤的战友一块抬走。在追赶部队的过程中,他们遇到别的部队受伤的一名卫生员,这名战士在救治伤员时腿被敌人的炮火打断了,他们给这名卫生员包扎后,由于那儿没有防空洞,王吉生怕他再次受伤,就背着他往前走。当时王吉生身上还背着11班副班长牺牲时留下的武器,还得躲避敌人扔下的炸弹,艰难程度可想而知。就这样走了一天多才找到担架队,他们向部队首长报告了敌机轰炸和战友受伤情况,将受伤的卫生员交给担架队,并告知受伤战友所在防空洞的位置,为下一步战斗部署提供了重要的参考,为此,团里给他记了三等功。

另一次记功是在金城反击战中。王吉生老人一边让我们看他头上的疤痕一边说,那是1953年夏天,在行军中他所在的团被敌人的飞机发现了,向他们投扔燃烧弹和炸弹,团宣传干事陈耀元、团文书刘玉圣负伤,在抢救他们的时候,王吉生自己的头部和腹部也被弹片击中,鲜血直流。战地医生为他的头部做了手术,把弹片取了出来,后来他被评为三级甲等残疾军人,他的两名战友则长眠于朝鲜战场。因为他在战场上不怕牺牲,先后抢救了47名伤员,得到了部队的褒奖。

1953年10月,王吉生跟随部队回国,驻扎在安徽蚌埠,接受了志愿军慰问团的慰问,收到了纪念章、搪瓷茶缸、笔记本等礼物。高兴之余,他还和战友去照相馆照相留念并保存至今。老人还特意拿出自己珍藏的搪瓷茶缸让我们看,“送给最可爱的人”字样让我们感受了全国人民对志愿军战士的爱戴。1955年,王吉生奉命到舟山群岛参加国防工程建设,1957年随部队调回南京,1961年离开部队转业到地方工作。

谈到今天的生活,王吉生老人高兴地说:“现在我享受离休待遇,医疗费全部报销,去年我获得了庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章,今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,党和国家给了我们这么高的荣誉,让我们这些志愿军老兵深受感动。”

我们跟王吉生老人告别时,他指着如火一般绽放的鸡冠花说,等你们明年再来,这花一定比今年开得更好!他再次给我们唱起了铿锵有力的战歌:“紧敲那个板来呀慢拉琴,我来唱光荣的志愿军……”

通讯员 耿宝辉 王丽萌