- 放大

- 缩小

- 默认

李银桥夫妇及后人的共同心愿——

在家乡安平建红色文物展览馆

12月21日,李银桥韩桂馨夫妇的侄女韩兰格老人和她的儿子李元龙,怀着激动的心情在老家安平县展出了几幅毛泽东主席的书法作品,并和县委领导筹划完成三代人的共同心愿,在家乡建红色文物展览馆,将200余件有关毛泽东主席及李银桥的红色文物送回安平。

在和安平县委、县政府有关领导会面,递交《关于建红色文物展览馆的申请》后,立即到全国第一个农村党支部纪念馆和在建的村党支部培训基地施工现场参观,为展览馆寻找合适的场地,并与安平县文化领域有关人士交流有关展览馆的建设构想……韩兰格老人虽然已76岁高龄,但为了让展览馆早日建成,让珍贵红色文物为家乡发展服务,也已忘记了疲倦。

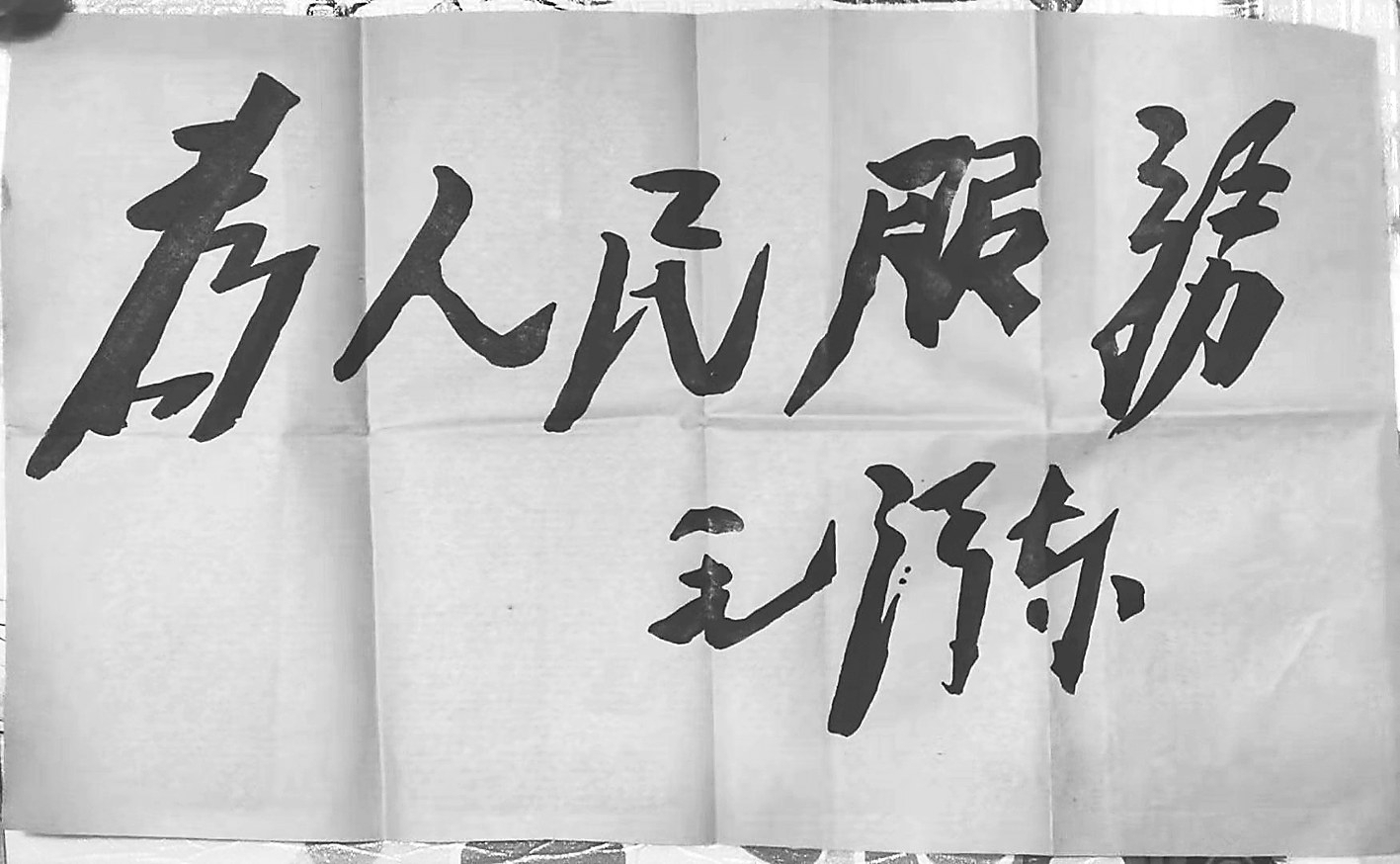

这次,韩兰格和儿子带来几幅字,是毛泽东主席书写的,非常珍贵和难得。其中一幅是1958年中央《红旗》杂志创刊时,毛主席专门为杂志社写的“红旗”二字。这是1969年韩兰格结婚前,姑父李银桥送给她的结婚礼物。

25日,身在北京的李元龙通过电话向记者介绍,他们的藏品非常丰富,有200余件,包括毛主席的物品,如题字,用过的《全国政协第一届全体会议纪念刊》,宋庆龄赠送的《建国大纲》等书籍,1949年在香山居住时坐的木椅,在中南海用过的大衣柜,出访前苏联时使用过的特制皮箱和前苏联生产的大收音机、唱片等,以及个人照片和底版、衣架、被子、红花褥面、睡觉的大床、游泳裤、碗、筷、笔筒、托盘等等;还有当年中央老领导、老将军等名人书画;另外就是李银桥韩桂馨夫妇的亲笔信、日记、藏书等,以及画家、艺术家刘宇一给李银桥韩桂馨夫妻俩画的油画。

谈到如何与这些藏品结缘,不得不提韩兰格和李银桥夫妇那段共同生活的难忘经历。李银桥是毛泽东主席最后一位卫士长,曾陪伴毛主席15年。1947年,18岁的韩桂馨被调到主席身边任家庭服务员。夫妻俩都是毛主席的身边人,获赠并珍藏了毛泽东主席许多物品。韩兰格是韩桂馨的亲侄女,1962年,初中毕业后,她和姑父姑母一起生活了3年,任务就是照顾他们一家人的饮食起居。即便后来韩兰格返回安平,李银桥夫妇每年都叫她到天津常住。李银桥夫妇把韩兰格当成亲闺女,李元龙也深得二老疼爱并常赠送许多有意义的礼物。1979年,李银桥调回北京后,把在天津的物品赠送给韩兰格保存。

2004年,李元龙从部队转业到北京工作,韩兰格退休后也常在北京居住,但家乡的一草一木始终在他们心头萦绕,同时一件心事也始终让他们牵挂着:李银桥和韩桂馨曾说过,希望后代能在家乡安平县建一个红色文物馆,并多次叮嘱韩兰格要保管好这些物件,让它们为家乡发展服务。多年来,这也成了韩兰格与儿子的共同心愿。

李元龙说在安平建展览馆有两个愿望:一是完成他家三代人共同的初心;另外,不少藏品可算得上一级文物,放在全国都是罕见的,开馆后一定会提升安平县在全省乃至全国的知名度,从而借红色旅游聚起强大吸引力,促进家乡的繁荣。

“选址已初步完成,在建的农村党支部培训基地届时将设300平方米的展厅。通过与安平县有关领导商量,目前场馆的名称也初步确定,取毛泽东主席字中的一个‘润’,表示对他老人家的纪念,再取‘五星红旗’中的一个‘星’,代表了广大人民群众,叫润星纪念馆。”虽然距展览馆成型还有很长的路要走,可总算已经起步,韩兰格和李元龙心里也踏实了些。在母子俩心里,红色文物馆犹如一座桥,既连接贯通着三代人的血脉情怀,又承载着与家乡那种永远割不断的浓浓桑梓之情。

本报记者 周春旺 通讯员 李建抓