二宫艺术的摇篮

上世纪70年代作者在二宫湖边练习手风琴。

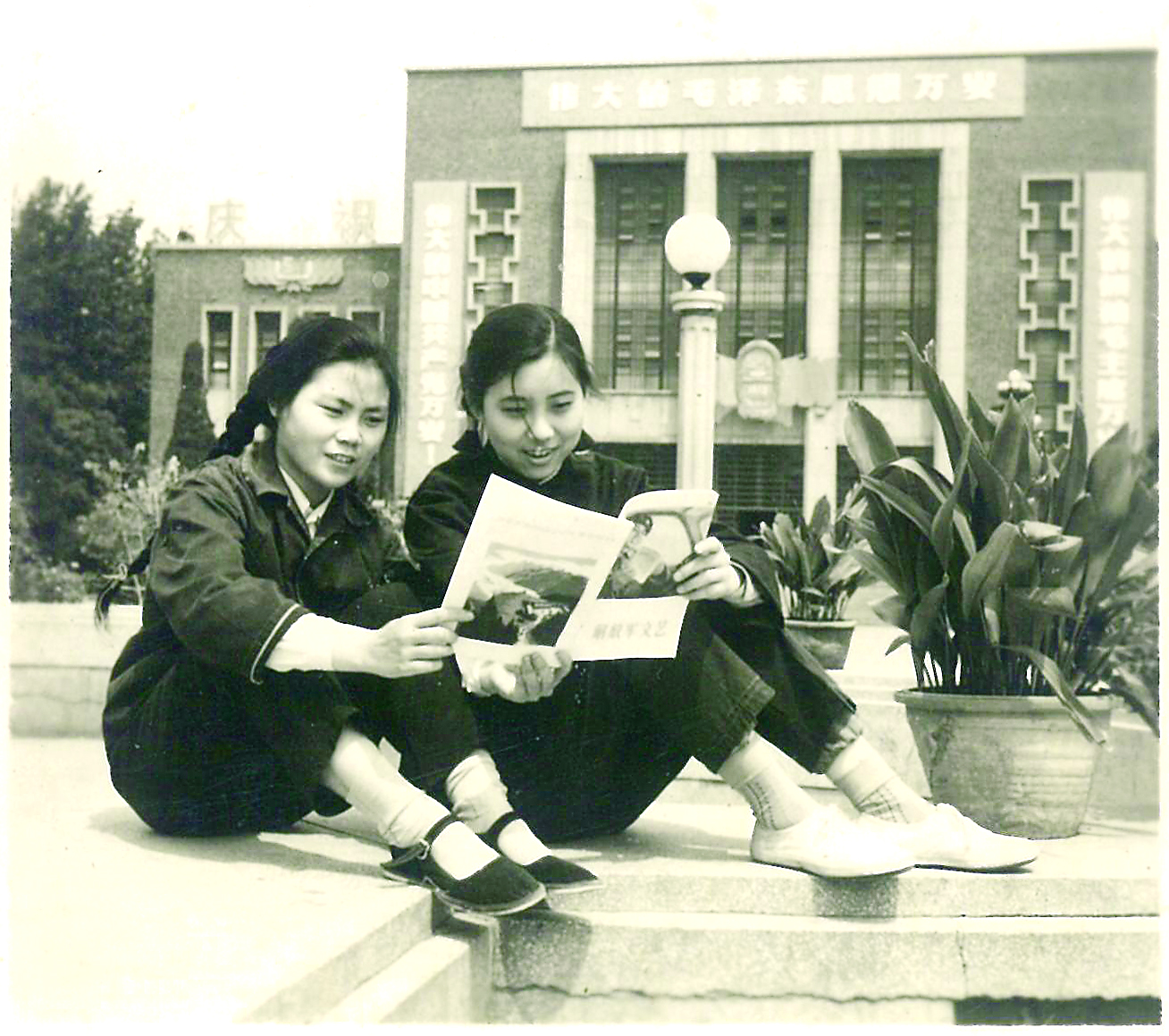

作者(左)和同事在二宫大剧场前花池边学习。

□王文淑

翻开旧相册,几张年轻时的照片勾起我对往事的回忆,那就是二宫,曾伴我走过青春的岁月,令我难以忘怀。

对二宫依稀的印象是:戴红领巾时老师带我们去二宫拔过草,我们在长满紫藤的长廊里唱过歌跳过舞;闲暇时我和小伙伴们相约到二宫去玩;二宫里树木成荫,有石桥、湖水,一进大门正前方有一座方方正正的大礼堂,前面有假山和花池……

我们家住在挂甲寺,和二宫隔海河相望,每次去二宫都要过四新桥。那时的四新桥桥下走船,桥身可以开合,大船来了打开,驶过后才合拢。开合都是有时间规定的,所以要去二宫玩必须掌握好时间,否则错过时间就过不了河了。如今四新桥改为固定的光华桥,比当年的四新桥气派多了。

我对二宫产生感情是在参加工作后。1970年我16岁,被分配到工厂里上班。那时工厂里各种文艺宣传活动特别频繁,仗着我在学校有点文艺底子,领导安排我在政工科,主要负责厂区黑板报和各类文艺汇演。单位有架60贝斯的旧手风琴,正缺伴奏的人,为了培养我,领导让我报名参加了二宫举办的手风琴短训班,于是我以学员的身份走进二宫。学习的地点就在大礼堂的2楼。

那个年代,手风琴是既能独奏又能伴奏的键盘乐器,比较盛行。第一节课老师便为我们独奏了《快乐的女战士》《牧民想念毛主席》等曲子,一下子就把我镇住了。我把对老师的崇拜转化为努力学习的动力,可我每次背去的是60贝斯的手风琴,弹不出老师演奏的效果。老师让我别灰心,鼓励我先练好扎实的基本功,把指法练娴熟了,以后有条件再买个120贝斯的新琴。看学员们学习热情高涨,下课的时候老师还给我们弹奏外国名曲《云雀》《马刀舞曲》,那旋律和节奏如入云端,简直太好听了,老师说能弹奏名曲才能称得上是手风琴家。

我幻想着当手风琴家,回单位向领导反映,希望能买架120贝斯的新手风琴。领导批评我说,咱们是工厂,文艺演出是为了配合促进生产,你不要想入非非,先凑合着用吧。领导一席话打击了我的积极性,我只好继续用60贝斯的琴练习。好在我努力用功,很快就能为简单的歌曲伴奏了。局里举办文艺汇演,我们排练大合唱《大海航行靠舵手》,我上台伴奏,小小的手风琴派上了用场。记得在二宫大礼堂参加过两次职工演出,我都是伴奏,不同的是我找兄弟单位借到了120贝斯的手风琴上台。

除了手风琴短训班,绘画补习班也在大礼堂2楼。为了提高单位黑板报水平,领导同意我报名参加绘画补习班,学习美术字、画面设计、插图等。我当时的绘画基础仅是小学五年级的美术水平,在培训班老师的指点下有了大幅提升。厂里的黑板报紧跟形势一期又一期办得红红火火,每天三班倒的工人师傅们路过时都驻足看得津津有味,充分发挥了黑板报的宣传作用,领导为我挑起大拇指。

最受益的是上世纪80年代初,我又参加了二宫举办的文学创作班,上课地点在距离二宫后门不远处的小楼教室里。在那里我系统地学习了古典文学和写作,这次努力改变了我的命运,不久我从企业调到专业院团工作。

近日,旧地重游,我感慨万端,我要感谢二宫给予我太多的精神滋养。多年来,二宫作为职工文化的前沿阵地,举办了数不清的不同类型的培训班,培养了许多有志青年,使很多人实现了人生的梦想。转眼间,我已从妙龄少女跨入老年人的行列,退休后家里新添了钢琴,凭着当年曾苦练的指法,摸起钢琴的键盘轻车熟路。我经常弹奏的曲子是《革命人永远是年轻》。绘画也是一样,有以前打下的功底,画什么像什么,自娱自乐美哉妙哉!在写作上我也辛勤地耕耘,收获颇多。现在我的心并不老,内心仍涌动着青春的激流。感谢二宫,艺术的摇篮!