- 放大

- 缩小

- 默认

一宫,梦想开花的地方

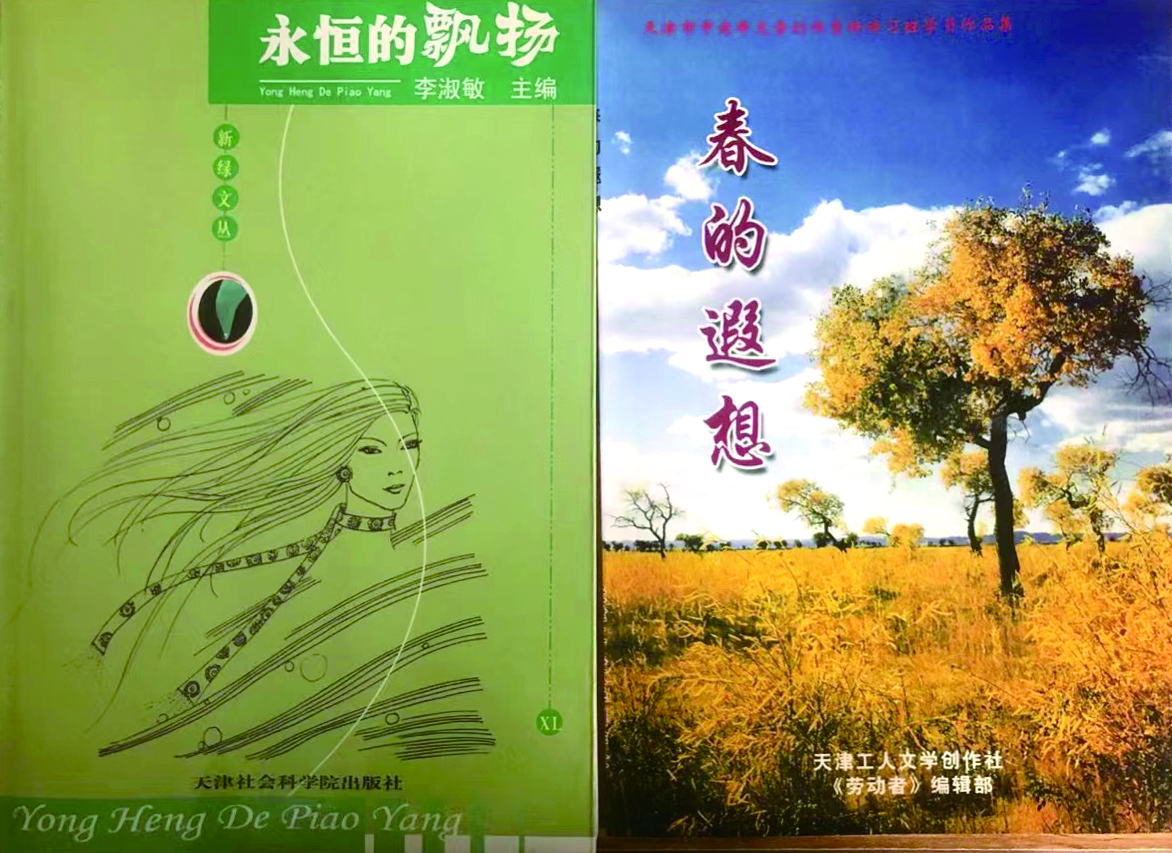

发表作品的书籍、刊物。 作者提供

□徐桂兰

我自少年时代就喜爱文学,但由于工作的压力和生活的忙碌,我拿笔的时间非常有限,搞文学创作更是难上加难。直到退休后,我终于如愿以偿地拿起了笔,写我所思,抒我所乐。

2003年春季,我有幸走进天津市第一工人文化宫,进入一宫举办的首届中老年文学创作赏析讲习班学习文学创作。

能参加这样的学习,我真的是太幸福了。能拿笔写点啥了,还有名师指教,这不正是“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”么!此后的几年里,我先后聆听过汤吉夫、白金、张宝树、贾宝泉、王家斌、李治邦等名家关于文学创作的讲授。

汤吉夫教授在讲述散文创作要有真情实感时,对一条旧棉褥子的感恩回顾,让我们热泪盈眶,他的眼里也闪着泪光。他说,他考上大学后家里买不起新被褥,母亲又不忍让他睡光床,就用她结婚时娘家陪送的门帘子的面作褥子面,用白面口袋缝接到一起做褥子里,为他做了一床棉褥子。这床棉褥子陪他度过了大学生活,直到他结婚又住进楼房,这床褥子也一直保存着。我们知道,他保存的绝不仅仅是一床棉褥子。

贾宝泉老师为我们讲授散文的写作,他那身朴素的蓝衣裤、慈祥和蔼的面容,一直刻在我的脑海里。更让我感动的是,贾老师还把他家住址和电话留给了我,让我把稿件邮寄给他批改。至今我还保留着贾老师的回信。另外,白金老师为我修改诗歌的底稿,我也还保存着。睹物思人,叩谢师恩。

在一宫中老年文学创作赏析讲习班,我就像久旱的秧苗尽情地吸吮文学园地里的甘露。我认真地完成老师布置的作业,虚心听取老师对自己习作的讲评。一篇文章总是不厌其烦地写2遍、写3遍,向老师求教,认真地修改,直到老师满意为止。日积月累,我的文学创作水平有了明显的提高,还结识了多位老师和文友,并于2006年3月加入了一宫主办的天津工人文学社,为日后的学习、创作、交流拓展了平台。

在学习、创作中,我的散文、诗歌、小说多次在《天津日报》《今晚报》《中老年时报》,以及一宫天津工人文学社创办的《劳动者》等刊物上发表。《女人是五味瓶》《童年趣事》收入由一宫工人文学社负责人李淑敏老师担任主编、天津市社会科学院出版的《永恒的飘扬》,《儿子为我过生日》《难忘的九月》等文章被收入文学创作赏析讲习班学员作品集《春的遐想》。另外,《璀璨的街灯》一文还获得天津建卫600周年全国征文大赛二等奖。

随着作品的积累,2016年初春,我又加入了天津市作家协会,我的文学创作进入一个新的阶段。

这些成果的取得,既有我个人的不懈努力,也浸润着老师们的心血和汗水,更感谢一宫这块文学沃土。