劳动保险:工人阶级生老病死有依靠

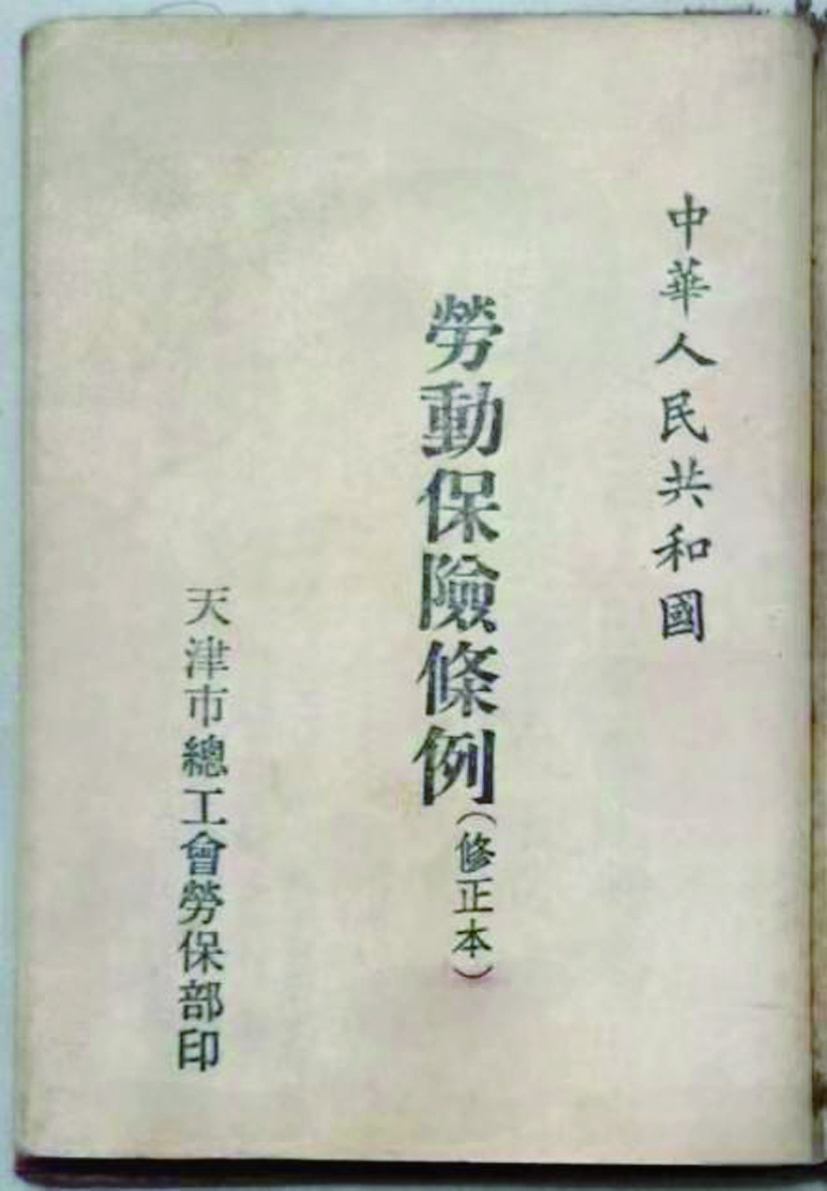

天津市总工会劳保部印制的《中华人民共和国劳动保险条例》。

□刘昉

新中国成立后,全国总工会与国家劳动部着手推动劳动保险制度落地。天津作为华北工业重镇,率先同北京、石家庄等城市及铁路、邮电行业最早进行了劳动保险试点,于1950年9月下发《天津市国营公营企业劳动保险暂行条例》及实施细则。

经过各地半年多的实践,中央人民政府政务院于1951年2月正式颁布《中华人民共和国劳动保险条例》(以下简称《条例》)。《条例》共7章34条,从工人普遍关注的生、老、病、死、伤、残、失业等关键需求出发,旨在减轻劳动者的特殊生活困难。

根据《条例》,劳动保险费用全部由企业行政或资方负担,工人患病可以得到免费诊治,遇工伤、生育,照发工资或补助,因公致残按比例领取抚恤费,因公死亡时亲属能领取丧葬费。此外,《条例》还规定男职工、女职工的法定退休年龄,明确了工人退休后,根据工龄长短按比例发放养老补助费,劳动模范和战斗英雄享受特殊优待政策。

自1951年3月起,企业按月缴纳保险金,额度为全部工人和职员工资总额的3%,保险金的30%上缴全总,用于举办劳动保险集体事业,70%留存在企业工会,用于支付工人抚恤、补助、救济金等,具体工作由工会基层委员会下设的劳动保险委员会负责。

天津市总工会印发了《条例》原文和《劳动保险问答》,各级工会在宣传培训、职工登记、督促企业缴纳保险金和经费审核等方面周密准备,运用黑板报、快板、漫画、广播等形式,在工人中迅速普及《条例》精神。至1951年底,劳动保险已覆盖全市237家单位,25.5万名职工享受了劳动保险待遇,占全市职工总数的50%以上。到1956年,全市参保职工已达40万人,参保率超过90%,显著高于全国平均水平,保险支出相当于人均增加工资10%。

《条例》的实施,带动了职工集体劳动保险事业的发展,天津兴建了劳模休养所、工人疗养院、业余休养所、营养食堂和牛奶站,不少企业建起了托儿所、保健室、食堂、浴室、宿舍、理发室等。随着医疗条件的改善,工人病死率逐年下降,根据天津纺织工会的统计,1949年职工因病死亡的平均比例为每万人中72人,1950年、1951年、1952年分别减至每万人27人、18人、4.7人。

《条例》使长期困扰工人生活的“老大难”问题有了明确而具体的解决方案,显著改善了工人生活,解除了后顾之忧,也彻底改变了旧社会工人阶级整体缺乏安全保障的境遇,被工人称为是真正为生活“保了险”。这一制度的实施,标志着新中国劳动保险制度的初步建立,是中国工人运动史上“一件值得全国工人阶级热烈拥护与庆祝的大事”。特别是当时国家在经济尚未完全恢复的情况下,果断决定启动劳动保险工作,使广大工人群众深刻体会到了社会主义国家的优越性,激发出巨大的劳动热情,提高了爱国主义觉悟。

《条例》采取的社会统筹、重点推行、逐步推广的模式,为社会主义国家劳动保险的实践探索了制度路径,也为我国后来的社保体系建设奠定了基础。1953和1956年,《条例》根据实际情况两次进行修订,扩大了覆盖范围,提高了待遇标准。

随着我国社保制度的完善,《条例》在实施73年之后于2024年5月1日宣告废止,完成了其历史使命,但作为新中国首部全国统一的社会保险法规,却以改写全中国工人阶级命运的巨大贡献被载入共和国和中国工人运动史册。