工农一家:天津“国展”促进城乡交流

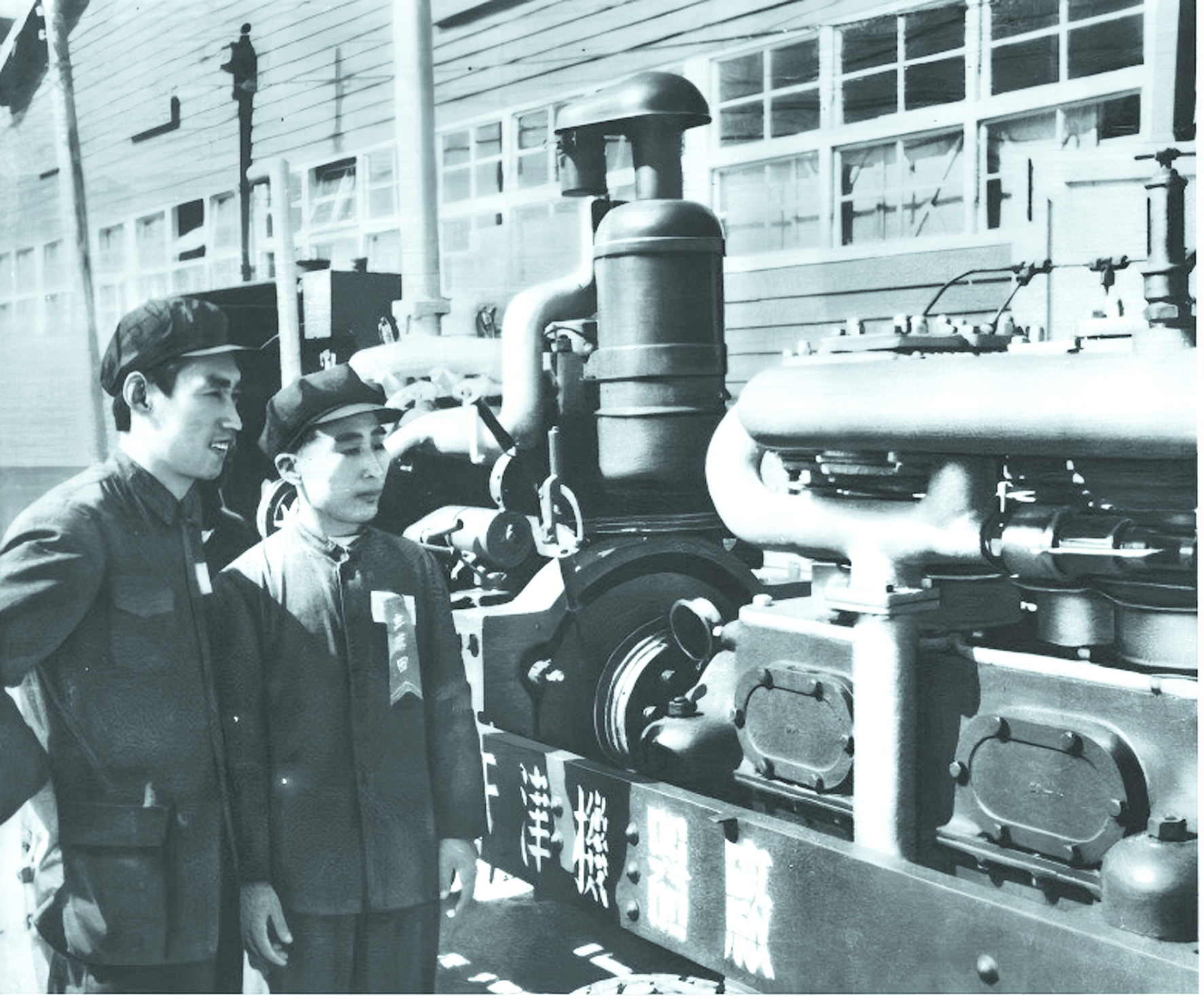

1951年10月,劳动模范王世麟(左)和潘长有(右)在首届“华北区城乡物资交流展览会”参观天津机器厂生产的高速柴油机。

□刘昉

1951年,新中国步入国民经济恢复的关键期。中央人民政府提出“城乡互助、内外交流”方针,旨在通过物资流通扩大内贸、激活工农业潜力,巩固新生政权的经济基础。天津,这座华北最大的工商业城市,以一场空前的物资交流盛会,奏响了工农联盟的时代强音。

1951年10月,首届“华北区城乡物资交流展览会”在原英商跑马场(今河西区马场道)盛大启幕。这场由中央人民政府华北事务部统筹,天津市人民政府主办的展会,堪称新中国成立后首个国家级经济展会。华北五省二市(河北、山西、平原、察哈尔、绥远、北京、天津)及内蒙古自治区、各大行政区均派代表参会,此外参加国庆首都观礼的代表团、劳动模范、英烈遗属、国际友人也纷至沓来,日均参观量突破两万人次,45天展期总参观人数超百万。

展览会设置综合、农业、工业、土特产4大展区17个展馆。综合展区堪称新中国经济政策的立体教科书,物资交流服务馆展出合作社、金融、税务等部门为城乡交流提供的服务,工商业改进馆陈列着70余项工人自主技术创造的成果,区际馆则展示跨区域物资调配成果。农业展区承载了农民对土地变革的希望,不仅展出农村在组织互助组、提高耕作技术和单位面积产量方面的成就,还介绍推广良种、改良土壤、防治病虫害的经验。很多农民是第一次“进城”,目睹了棉花从纺纱到成布的全过程,感受了工业生产的效率。来自山西平顺的郭丙福惊讶于一台小拖拉机一天能耕地120至150亩,顶得上30头牲口,感慨“我可认识到工人阶级伟大”。作为天津实力的象征,工业展区成为整个展会的焦点,大到轧钢设备,小到暖瓶、自行车、毛线等日用品应有尽有,其中不乏“铁牛”“抵羊”“长城”等天津本土的知名品牌。劳动模范吴运铎、马恒昌现身展区,引发群众热烈欢呼。土特产展区是山乡珍宝的博览会,为干鲜、药材、水畜品打开了销路。棉农曲耀离参观发现,棉花除了织布织毯,还有造纸等工业用途,当场决定把棉花全部卖给国家,用于支援工业生产。

展览会贯彻“会场即市场”方针,采取“产销结合”的新模式,同期组织座谈会、联欢会,方便学习观摩,使观众详细了解到各类产品的产地、产量、价格、销路等。22家企业同步开放工厂、接待参观,不少代表团现场签订购销协议,城市工业品走进乡村,乡村土特产进入城市,使得华北城乡之间、各省市之间、华北和各大行政区之间以及国内外之间,搭建起了新的商业网络。展览会期间,共订立购销合同3000余份,累计成交额达到旧币1.56万亿元,工农联盟在物资流通中愈加紧密。

天津市民热烈欢迎各地群众,饭庄、理发店推出针对农民兄弟的优惠服务,许多家庭接待素不相识的老乡吃住。

12月27日,毛泽东主席来津视察展会,称赞“这里边的学问不少,像个大学校,增加许多知识”,其间还接见了天津市劳动模范代表。

展览会打破了城乡隔阂,为发展国民经济进行了有益尝试,为国家经济治理积累了重要经验。