- 放大

- 缩小

- 默认

乐山大佛藏宝洞之谜

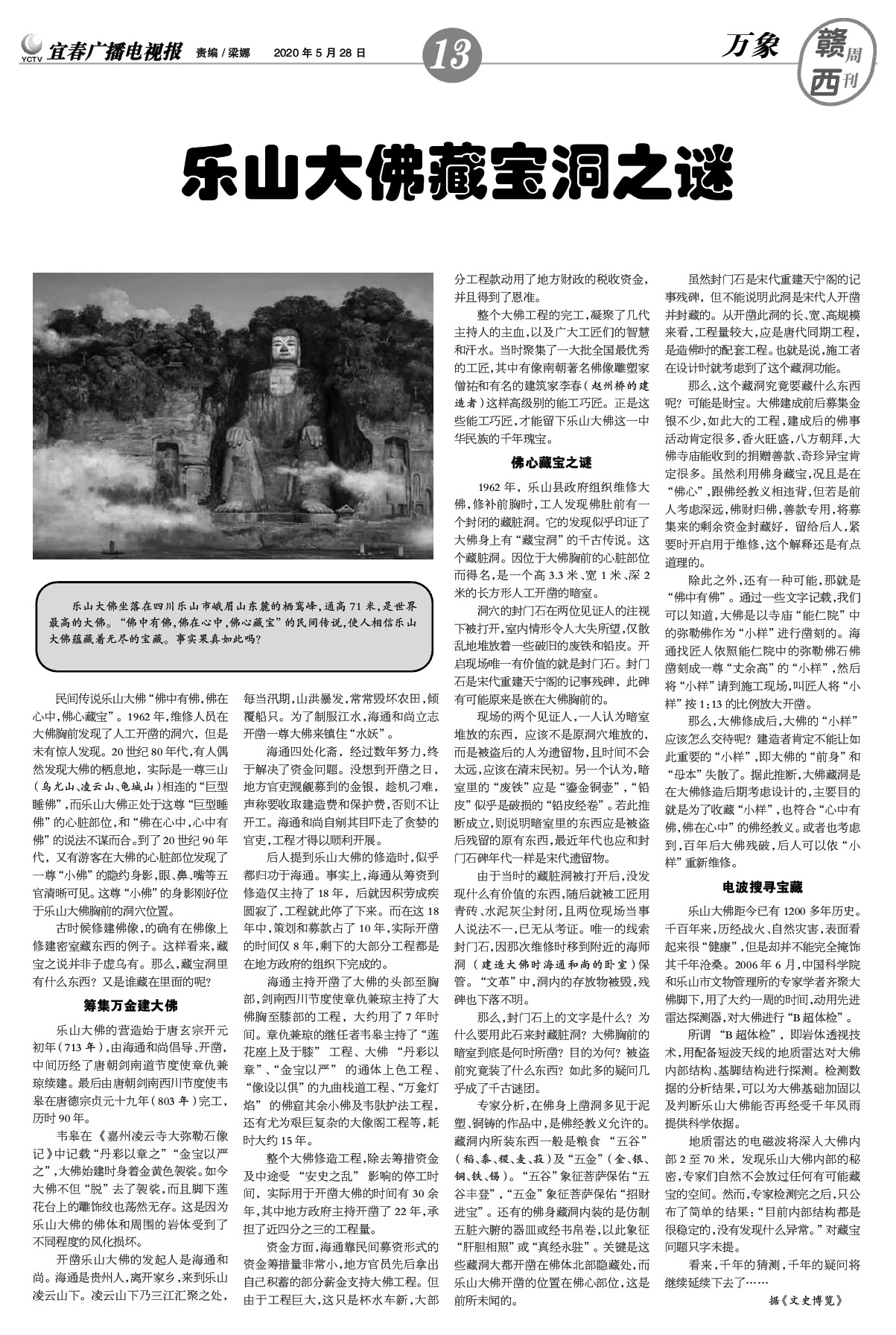

乐山大佛坐落在四川乐山市峨眉山东麓的栖鸾峰,通高71米,是世界最高的大佛。“佛中有佛,佛在心中,佛心藏宝”的民间传说,使人相信乐山大佛蕴藏着无尽的宝藏。事实果真如此吗?

民间传说乐山大佛“佛中有佛,佛在心中,佛心藏宝”。1962年,维修人员在大佛胸前发现了人工开凿的洞穴,但是未有惊人发现。20世纪80年代,有人偶然发现大佛的栖息地,实际是一尊三山(乌尤山、凌云山、龟城山)相连的“巨型睡佛”,而乐山大佛正处于这尊“巨型睡佛”的心脏部位,和“佛在心中,心中有佛”的说法不谋而合。到了20世纪90年代,又有游客在大佛的心脏部位发现了一尊“小佛”的隐约身影,眼、鼻、嘴等五官清晰可见。这尊“小佛”的身影刚好位于乐山大佛胸前的洞穴位置。

古时候修建佛像,的确有在佛像上修建密室藏东西的例子。这样看来,藏宝之说并非子虚乌有。那么,藏宝洞里有什么东西?又是谁藏在里面的呢?

筹集万金建大佛

乐山大佛的营造始于唐玄宗开元初年(713年),由海通和尚倡导、开凿,中间历经了唐朝剑南道节度使章仇兼琼续建。最后由唐朝剑南西川节度使韦皋在唐德宗贞元十九年(803年)完工,历时90年。

韦皋在《嘉州凌云寺大弥勒石像记》中记载“丹彩以章之”“金宝以严之”,大佛始建时身着金黄色袈裟。如今大佛不但“脱”去了袈裟,而且脚下莲花台上的雕饰纹也荡然无存。这是因为乐山大佛的佛体和周围的岩体受到了不同程度的风化损坏。

开凿乐山大佛的发起人是海通和尚。海通是贵州人,离开家乡,来到乐山凌云山下。凌云山下乃三江汇聚之处,每当汛期,山洪暴发,常常毁坏农田,倾覆船只。为了制服江水,海通和尚立志开凿一尊大佛来镇住“水妖”。

海通四处化斋,经过数年努力,终于解决了资金问题。没想到开凿之日,地方官吏觊觎募到的金银,趁机刁难,声称要收取建造费和保护费,否则不让开工。海通和尚自剜其目吓走了贪婪的官吏,工程才得以顺利开展。

后人提到乐山大佛的修造时,似乎都归功于海通。事实上,海通从筹资到修造仅主持了18年,后就因积劳成疾圆寂了,工程就此停了下来。而在这18年中,策划和募款占了10年,实际开凿的时间仅8年,剩下的大部分工程都是在地方政府的组织下完成的。

海通主持开凿了大佛的头部至胸部,剑南西川节度使章仇兼琼主持了大佛胸至膝部的工程,大约用了7年时间。章仇兼琼的继任者韦皋主持了“莲花座上及于膝”工程、大佛“丹彩以章”、“金宝以严”的通体上色工程、“像设以俱”的九曲栈道工程、“万龛灯焰”的佛窟其余小佛及韦驮护法工程,还有尤为艰巨复杂的大像阁工程等,耗时大约15年。

整个大佛修造工程,除去筹措资金及中途受“安史之乱”影响的停工时间,实际用于开凿大佛的时间有30余年,其中地方政府主持开凿了22年,承担了近四分之三的工程量。

资金方面,海通靠民间募资形式的资金筹措量非常小,地方官员先后拿出自己积蓄的部分薪金支持大佛工程。但由于工程巨大,这只是杯水车新,大部分工程款动用了地方财政的税收资金,并且得到了恩准。

整个大佛工程的完工,凝聚了几代主持人的主血,以及广大工匠们的智慧和汗水。当时聚集了一大批全国最优秀的工匠,其中有像南朝著名佛像雕塑家僧和有名的建筑家李春(赵州桥的建造者)这样高级别的能工巧匠。正是这些能工巧匠,才能留下乐山大佛这一中华民族的千年瑰宝。

佛心藏宝之谜

1962年,乐山县政府组织维修大佛,修补前胸时,工人发现佛肚前有一个封闭的藏脏洞。它的发现似乎印证了大佛身上有“藏宝洞”的千古传说。这个藏脏洞。因位于大佛胸前的心脏部位而得名,是一个高3.3米、宽1米、深2米的长方形人工开凿的暗室。

洞穴的封门石在两位见证人的注视下被打开,室内情形令人大失所望,仅散乱地堆放着一些破旧的废铁和铅皮。开启现场唯一有价值的就是封门石。封门石是宋代重建天宁阁的记事残碑,此碑有可能原来是嵌在大佛胸前的。

现场的两个见证人,一人认为暗室堆放的东西,应该不是原洞穴堆放的,而是被盗后的人为遗留物,且时间不会太远,应该在清末民初。另一个认为,暗室里的“废铁”应是“鎏金铜壶”,“铅皮”似乎是破损的“铅皮经卷”。若此推断成立,则说明暗室里的东西应是被盗后残留的原有东西,最近年代也应和封门石碑年代一样是宋代遗留物。

由于当时的藏脏洞被打开后,没发现什么有价值的东西,随后就被工匠用青砖、水泥灰尘封闭,且两位现场当事人说法不一,已无从考证。唯一的线索封门石,因那次维修时移到附近的海师洞(建造大佛时海通和尚的卧室)保管。“文革”中,洞内的存放物被毁,残碑也下落不明。

那么,封门石上的文字是什么?为什么要用此石来封藏脏洞?大佛胸前的暗室到底是何时所凿?目的为何?被盗前究竟装了什么东西?如此多的疑问几乎成了千古谜团。

专家分析,在佛身上凿洞多见于泥塑、铜铸的作品中,是佛经教义允许的。藏洞内所装东西一般是粮食“五谷”(稻、黍、稷、麦、菽)及“五金”(金、银、铜、铁、锡)。“五谷”象征菩萨保佑“五谷丰登”,“五金”象征菩萨保佑“招财进宝”。还有的佛身藏洞内装的是仿制五脏六腑的器皿或经书帛卷,以此象征“肝胆相照”或“真经永驻”。关键是这些藏洞大都开凿在佛体北部隐藏处,而乐山大佛开凿的位置在佛心部位,这是前所未闻的。

虽然封门石是宋代重建天宁阁的记事残碑,但不能说明此洞是宋代人开凿并封藏的。从开凿此洞的长、宽、高规模来看,工程量较大,应是唐代同期工程,是造佛时的配套工程。也就是说,施工者在设计时就考虑到了这个藏洞功能。

那么,这个藏洞究竟要藏什么东西呢?可能是财宝。大佛建成前后募集金银不少,如此大的工程,建成后的佛事活动肯定很多,香火旺盛,八方朝拜,大佛寺庙能收到的捐赠善款、奇珍异宝肯定很多。虽然利用佛身藏宝,况且是在

“佛心”,跟佛经教义相违背,但若是前人考虑深远,佛财归佛,善款专用,将募集来的剩余资金封藏好,留给后人,紧要时开启用于维修,这个解释还是有点道理的。

除此之外,还有一种可能,那就是“佛中有佛”。通过一些文字记载,我们可以知道,大佛是以寺庙“能仁院”中的弥勒佛作为“小样”进行凿刻的。海通找匠人依照能仁院中的弥勒佛石佛凿刻成一尊“丈余高”的“小样”,然后将“小样”请到施工现场,叫匠人将“小样”按1:13的比例放大开凿。

那么,大佛修成后,大佛的“小样”应该怎么交待呢?建造者肯定不能让如此重要的“小样”,即大佛的“前身”和“母本”失散了。据此推断,大佛藏洞是在大佛修造后期考虑设计的,主要目的就是为了收藏“小样”,也符合“心中有佛,佛在心中”的佛经教义。或者也考虑到,百年后大佛残破,后人可以依“小样”重新维修。

电波搜寻宝藏

乐山大佛距今已有1200多年历史。千百年来,历经战火、自然灾害,表面看起来很“健康”,但是却并不能完全掩饰其千年沧桑。2006年6月,中国科学院和乐山市文物管理所的专家学者齐聚大佛脚下,用了大约一周的时间,动用先进雷达探测器,对大佛进行“B超体检”。

所谓“B超体检”,即岩体透视技术,用配备短波天线的地质雷达对大佛内部结构、基脚结构进行探测。检测数据的分析结果,可以为大佛基础加固以及判断乐山大佛能否再经受千年风雨提供科学依据。

地质雷达的电磁波将深入大佛内部2至70米,发现乐山大佛内部的秘密,专家们自然不会放过任何有可能藏宝的空间。然而,专家检测完之后,只公布了简单的结果:“目前内部结构都是很稳定的,没有发现什么异常。”对藏宝问题只字未提。

看来,千年的猜测,千年的疑问将继续延续下去了……

据《文史博览》