- 放大

- 缩小

- 默认

痴情木雕人的背后故事

——记姚氏木雕技艺传承人姚世清

文/曾福龙

木雕是一种传统手工艺,房屋、游廊、楼阁、家具、牌匾等地方随处可见。不过,大多是一般化的雕刻,花几年时间雕刻一块两个来平方米的木雕作品,恐怕很难见到,可谓凤毛麟角。他就是一个雕刻这种凤毛麟角作品的人,一幅作品耗时四五年,价格上百万。他就是市级“非遗”代表性项目姚氏木雕制作技艺的传承人姚世清,同时也是姚氏木雕的创始人。

从小就酷爱绘画

姚世清1964年9月出生在靖安县仁首镇两利村。父亲是木匠,也是雕匠,能够在房屋和家具上雕刻一些花卉、山水、云彩等图案。或许是遗传基因的原因,姚世清从小便酷爱绘画。五六岁的时候,便喜欢用木棍在地上画画,画的大多是父亲木雕的简单图案。有时看见父亲放在家里没有雕刻完的木板图案,他竟然忍不住也拿着刻刀不知天高地厚地刻起来,几次差点毁掉了木板图案,为此没少受到父亲的责骂甚至打屁股。

上学后,小学三年级开始学美术,画一些简单的图案或花鸟画。尽管简单,可是对于一般的农村孩子也是刚接触,且多数人没有多大的兴趣,而对于姚世清却是“正中下怀”,画得又快又好,乐此不疲。许多同学见姚世清画得好,便想出了“绝招”,纷纷请他“代劳”画画。结果,全班54个人,有一半以上同学的美术作业是姚世清画的。老师批改作业时,自然很容易发现这一情况,再次上美术课时,便既批评那些“走捷径”的同学“太懒惰”,也挖苦姚世清“太能干”。尽管如此,同学们还是继续我行我素,悄悄请姚世清“代劳”。

姚世清读书时成绩偏门,数学、美术很好,语文最差,每次考试语文都是班上倒数第二三名,要是侥幸考到了倒数第五名,便会得到语文老师的表扬。然而,有一次语文考试,他竟然出了个大名,受到老师和校长的表扬,在全校师生大会上戴上了大红花。

那是读初一的时候,语文考试题中,要求写一篇作文《我心爱的一物》。姚世清其他考试题基本是白卷,唯有作文动了脑筋。他想起了父亲出差时给他买的一支钢笔,一天掉到课桌下,被后面的一位同学踩在脚下,准备侍机变为己有。姚世清不见了钢笔非常难过,那位踩着钢笔的同学心里也很忐忑。最后,那位同学“良心发现”,将笔捡起来交给了姚世清。姚世清就专门写这件事,写出了当时两个人的内心活动,写得很生动。老师看了大吃一惊,交给校长看。校长看了也大吃一惊,但又确实不像是抄袭,将姚世清叫去仔细询问一番,最后在全校师生大会上大力表扬了姚世清,并给他戴上了一朵大红花。

长大后痴情雕刻

1974年,仁首公社办了个工艺厂,请来几位江苏师傅,产品是雕刻木质骨灰盒。姚世清的父亲在厂里当会计,他想:江苏师傅迟早会离开靖安,要是本地人没有学会这门技术,到时候厂子就难以为继。于是,在1980年的一天,正在读初二的姚世清被父亲叫到跟前,要他去工艺厂上班,专门学习木雕。姚世清一听,兴奋极了,虽说突然辍学有点不舍,但可以从事木雕,岂不大快人心么?于是,他二话没说,跟着父亲去了工艺厂上班。

姚世清到工艺厂学习了四个月,一天,三个比他早学一年多的另一个师傅带的师兄、师姐,在其中一个师兄(厂长的小舅子)的撺掇下,带着明显的挑衅口吻,提出要和姚世清比赛。比赛的项目很简单但也不大容易,就是用三角刀在一块木头上推出一条直线,看谁的线条推得直。那三个师兄、师姐自以为比姚世清多干了一年多,肯定能赢他,没想到,最后的结果是姚世清推得最好、最直。事后,消息传到了师傅们的耳朵里,弄得教师兄的那个师傅脸上十分难堪,狠狠地批评了那三个徒弟。如此一来,姚世清在厂里一下子出了名,引起了师傅的格外重视和喜爱。

1982年,姚世清的师傅又带了两个徒弟,可就在这时,师傅妻子生了儿子,而且儿子身体不好,经常生病住院,师傅要去医院陪护。于是,师傅就将两个新徒弟交给姚世清带着。姚世清成了不是师傅的师傅,认真对两个师弟传帮带。

1985年,工艺厂请来了几个浙江师傅。浙江师傅与江苏师傅雕刻不一样:江苏师傅是浅雕,浙江师傅是深雕,连工具都有差异。姚世清觉得浙江师傅雕得更好看,便有意向浙江师傅请教。

浙江师傅中有一个仅仅比姚世清大两岁的男子名叫潘仁饶,姚世清有意靠近他,便经常请他吃饭,与他交朋友。很快,两人关系便密切了,潘仁饶不把姚世清当徒弟看,而是当朋友对待,毫不保留地向他传艺。如此一来,姚世清的雕刻手艺大有长进,成了厂里的技术骨干。

1995年,工艺厂改制,工人各奔东西,姚世清便自己开办一个厂子,叫做“仁首装璜厂”,在雕刻骨灰盒的同时,逐渐转向雕刻木牌匾、摆件和家具。

在雕刻界有一句行话:工具第一,手艺第二。说明雕刻工具非常重要。姚世清从长期的雕刻实践中慢慢摸索出刀具的奥秘。学徒时,用师傅的刀具雕刻起来省力多了,可是用自己的刀具雕刻就费劲不少。慢慢地,姚世清将师傅的刀具与自己的刀具进行仔细对比,发现师傅的刀具磨得斜度小,而自己的刀具斜度大。于是,他也将自己的刀具磨得斜度小许多,果然锋利多了。

雕刻是一种十分精细的活计,一定要专心致志,容不得半点马虎。为了减少干扰,姚世清常常晚上雕刻,一般雕刻到深夜两三点钟。

追求高雅艺术品

姚世清的雕刻技艺循序渐进,开始主要是雕刻一些大众化的产品,售价一般几百块钱或一两千块钱一件,销路还不错,经济效益也不错。然而,时间长了,姚世清便觉得雕刻那些“大路货”没多大意思,纯粹是为了生计,充其量只是一种手艺,算不上艺术。为了追求艺术,姚世清决定放弃那些“大路货”的雕刻,转向精美宏大的精品雕刻。

姚世清的雕刻属于深浮雕,有雕刻深透、层次清晰、细节丰富的特点。每件深浮雕作品的产生,都要经过构思设计、粗雕成形、精雕修光、细砂打磨、上漆保护五道工序,完全属于纯手工制作。

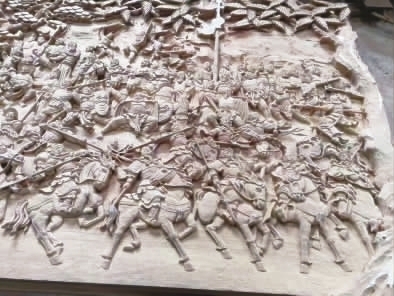

2008年,姚世清为了表达渴望祖国统一的美好情怀,经过一段时间反复思考,决定雕刻一幅反映秦始皇统一中国的作品,作品名称就叫《秦始皇统一天下》。先是花了一个来月时间构思绘图,然后带着两个儿子一道雕刻。这件宏篇巨制花费父子三人一年半时间方才完成。不久后,姚世清独自一人又雕刻了一幅《清明上河图》,花费4年时间完成。这作品规格为3.2m×0.8m×0.1m,堪称巨型雕刻。《清明上河图》本身就是一幅历史名画,根据这幅画雕刻的作品自然艺术含量高,成本也很高,价格不菲。2014年,一位在靖安修筑高速公路的江苏老板来到姚世清雕刻厂,看见这幅作品,十分喜欢,毫不犹豫地出价80万元将其买走。

接下来,姚世清又着手雕刻《水浒传108将》。这幅作品难度更大,不仅人物众多,而且每个人都有不同的兵器,有的兵器很小,稍有不慎就可能刻坏,而刻坏一处,整个作品就前功尽弃。这幅作品花费姚世清5年半时间完成,耗费了大量心血。

到目前为止,姚世清共创作雕刻了《秦始皇统一天下》《报春图》《清明上河图》《水浒传108将》《琴棋书画》等艺术精品9件。这些作品造型鲜活、层次清晰、细节丰富,具有极强的艺术价值。

矢志不渝传承人

从事高端艺术雕刻,从艺术创作的角度讲是一件大好事,但是从经济的角度看,又是一件很难坚守的困难事,因为耗时多,变现慢。要让一件作品换来真金白银,那就不大容易了。因为人工成本高,价格便宜了难以维持生计,价格高了又不容易找到买主。如此一来,姚世清的生活显得有点困窘,经常靠贷款过日子。大儿子刻完《秦始皇统一天下》后,见作品迟迟变不了现,生活都难维持,觉得没奔头,干脆不干,外出做生意去了。

2017年,姚世清的一位师兄在家里无所事事,姚世清便请他来工厂帮着雕刻,每天给他700元工钱。本身就靠贷款过日子,还要给师兄每个月两万多块钱的工钱,无疑是雪上加霜,只能增加贷款额度。家人知道后表示反对,可是为人厚道的姚世清出于与师兄的深厚感情,硬是留师兄在厂里工作了10个月,总共给了20多万元工钱,缓解了师兄家的生活困境。

迄今为止,姚世清的高端艺术品只卖出去了2件,除了《清明上河图》外,还有一幅《报春图》卖了16万元。妻子经常对姚世清说:“别人办厂都发财,你办厂却长年靠贷款过日子,这算什么啊?我看还是回过头去雕那些‘大路货’算了,来钱快,好过日子。”姚世清不以为然地说:“我搞这种雕刻是为了艺术,不是为了钱。艺术不是钱能衡量的。我相信,这世上总有懂艺术的人,作品也总有一天会遇上买主的。”

就这样,姚世清一直苦苦坚守着,传承之心矢志不渝。为了传承,姚世清认真做通了小儿子姚月亮的思想工作,在教他木雕的同时,送他去福建学习4年根雕技术。目前,姚月亮既从事根雕也从事木雕,根雕作品耗时少,价格大众化,来钱快,可以适当纾缓家庭经济困难。

鉴于姚世清在木雕方面的贡献,2019年,姚世清被评为市级“非遗”代表性项目姚氏木雕制作技艺代表性传承人。