- 放大

- 缩小

- 默认

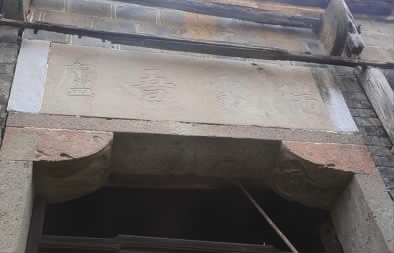

张巷殷家村:西华遗绪话当年

文/熊广平

丰城市张巷镇江家村委会殷家村(古时候叫邵坊或邵坊殷家),位于槎水和拿水的交汇处,因为地势低洼,历来是水患严重的地方。清代时,官府开始在这一带建起圩堤,叫“殷家圩”。新中国成立以后,随着水利设施的逐渐完善,这一带的内涝现象得以缓解。

殷姓在丰城人口并不多,在全国的人口数量排名也在100位之后,但却是一个古老的姓氏。据谱牒资料和其他史料记载,殷姓来源于古老的商朝。商朝大约建立于公元前1600年,是继夏朝之后中国历史上的第二个朝代,也是中国第一个有同时期文字记载的王朝。商朝第20位国王盘庚即位第三年(公元前1298年),迁都于殷(今河南安阳市),因此又叫殷商。公元前1046年,商朝被周朝所灭,盘庚后裔遂以国为姓,这就是殷姓的来历。

周朝时期,殷姓主要聚居于河南武陟、泌阳一带,西汉初期迁至汝南,后又移居西华,并以此为中心,不断繁衍,发展成为一支较大的家族。因此,殷姓后裔多以“西华遗绪”来纪念自己的来源。两晋南北朝时期,河南长平殷姓发展迅速,并发展为殷氏陈郡望族。这段时间,由于战争连绵不断,北方人大量南迁,加之自然灾害、官职调遣等原因,殷氏开始南迁至今江苏镇江、安徽休宁、江西南昌等地。丰城殷始祖殷显也是在这个时期来到江西的。

殷显,字有光,西晋汝南陈郡(西华)人。生二子:长子殷羡(字洪乔),出任为豫章太守;次子殷融(字洪远),官至吏部尚书。关于这两位历史人物,相关史料和网络上均可以查证。殷显有一位后人叫殷景仁,乃是南朝名宦。殷景仁(390年-441年),本名殷秩,字景仁,陈郡长平(今河南西华)人。出身官宦之家,从小志向远大,成年后娶司徒王谧之女。之后,投靠到将军刘毅麾下,出任参军,后升任太尉刘裕行参军,累迁侍中、左仆射、中书令,去世后追赠司空,谥号“文成”。殷景仁虽然饱学多才,但从来不写文章,也不高谈阔论,而是一心撰写、抄录国家典章、朝廷礼仪以及各种规章制度,辅佐君王治国理政。因为曾经辅佐过宋武帝、宋少帝和宋文帝三朝,因此后世有“典章推三世之荣”的评价。

殷融之子殷仲堪官至东晋时荆州都督,为权臣桓玄所害,其子简之、旷之收其尸骸葬于丹徒,后定居于丹徒。殷显十一世孙殷钟萃(584年-668年),隋大业年间以文学才干,被提拔为豫章内史,任满后准备回丹徒老家,不巧各地暴发大规模农民起义。老家回不去,殷仲萃便选择了豫章之南一个叫虎山的地方(今南昌县虎山)筑室定居,成为虎山殷姓开基之祖。其后,子孙相继分迁于南昌及周边地区。邵坊殷家的开基祖殷世基是殷钟萃20世孙,也就是殷显31世孙。

殷世基(1234年-?),字仁里,号义堂,成年以后遇到元兵南下,南宋政权摇摇欲坠,社会动荡,不得已从虎山一路逃难来到丰城。在丰城时,正好遇到一位姓邵名箕的生意人,二人一见如故。邵箕也读过一些书,家庭条件也不错,见殷世基谈吐不凡,又无家可归,就请他到自己家,教孩子们读书。殷世基跟着邵箕来到邵坊,当起了私塾先生。眼见殷世基年纪不小,邵箕又帮他介绍了一门亲事,女方是殷墟的范氏。有家有业,殷世基再无去意,从此在邵坊定居下来,成为邵坊殷姓开基之祖。

殷世基夫妇生下一个儿子,叫殷元相(1256年-1317年,字天相),元代初年曾出任湖广庐溪县(今湖南庐溪县)典史,颇有一些名气。殷元相生了三个儿子:伯麒、伯麟和伯翔。伯麒(1284年-1354年),字风麒,号来仪,官至常州通判。伯麟(1286年-?)字凤麟,迁居柳棠。伯翔(1289年-?),字原翔,仕至福建长乐县尹,退休后带着四个儿子迁到殷墟。

后来,殷伯麒的长子殷逢乘也迁到了柳棠,又由柳棠迁到揭坊(又叫有坊)。他的次子殷逢显(1310年-1367年,字必显,号镇宇)仕至北京鸿胪寺主簿。殷逢显的三个儿子中,长子南寿(字福寿)迁到石滩下街口,不久后又迁到赤桥;幼子南相(字福相)迁居荷塘。二儿子南卿(1340年-1410年,字福卿)行伍出身,以勇略授管军千户,统运国税,领理军务。南卿只有一个儿子叫惟忠,惟忠生了四个儿子,后来分成四房,其中长子林德居长房,次子执德后来迁至赤桥,三子让德居三房,幼子恭德居四房。至此,殷姓村庄和房派基本固定下来,一直延续至今。

殷让德(1368年-1464年),字慊和,自幼天资聪颖,立志诗书。本想通过科举出人头地,但屡试不第,便退居田园,每日抚琴吟诗,好不优雅。年纪大了之后,在村庄附近的莲塘构置别墅,别墅四周栽满竹子和各种植物,在这里养养老看看书,颇有古仁人之风。很多人听说他的名声,纷纷前来拜访。丰城秀市善坑有一位叫熊昱的年轻人,曾专程前来拜师学艺,后来考中永乐十九年(1421年)进士,官至监察御史。殷让德以清白修身,以孝友传家,子孙世守庭训,都很有出息。

46世殷光华(1691年-1785年),字华万,母亲早年去世,父亲殷国贵在荆楚(湖北)一带以堪舆(看风水)为生。作为长子,殷光华主动负责照顾家庭,把两位弟弟培养成人,是远近闻名的孝子贤士。有一年腊月去集市买东西,路上捡到一只破钱袋,里面竟然装着不少银两。他心想,这样的破钱袋肯定不是富贵人家的,而是贫苦人家借的钱或者准备还的钱,于是就站在寒风中苦苦等候失主。过了好久,一位老人哭着跑来,说是拿着钱去还债,不小心弄丢了,沿途找了二十多里地。殷光华见银两的数量和钱袋的样子都吻合,就还给了老人。这种拾金不昧的行为传开后,受到乡亲们的一致赞扬。

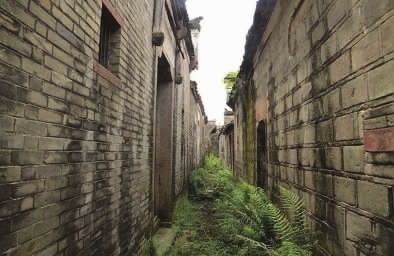

清代以后,殷姓族裔多以耕读经商为业,虽然没有出现过达官显贵,却也是安分守己,自食其力,日子过得平凡而淡泊。近年来,为了彻底改善生产生活条件,殷家村整体搬迁至地势较高的A426省道旁,旧的村址逐渐变成空壳,古老的村庄正在消逝。